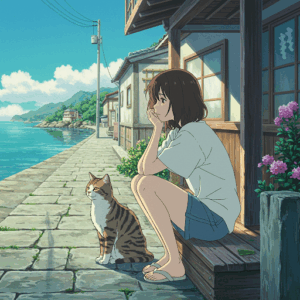

シマがくれた、波間のバケーション

葵は、からっぽだった。

正確には、からっぽになった、と言った方がいいのかもしれない。半年間の猛烈な忙しさは、葵という人間を構成していたあらゆる要素を、雑巾を絞るようにぎゅうぎゅうと絞り出し、最後には埃一つ残らないくらいに拭き上げてしまったかのようだった。仕事への情熱、友人との楽しいおしゃべり、好きなものを見つけに行く好奇心、美味しいものを食べる喜び、そして、ほんの少しの未来への期待。全部、きれいに消えていた。

俗にいう「燃え尽き症候群」だろう。会社からは長期休暇を勧められた。休んでどうする? 何もしたいことなんてないのに。そう思ったけれど、このまま立ち止まっているよりはマシか、という消極的な理由で、葵はスマホの画面を眺め始めた。リゾート地は賑やかすぎる。田舎は知り合いがいないと不安。都会は疲れる。どこか、ただひっそりと時間が流れているような場所はないだろうか。

指が止まったのは、とある海辺の小さな町の、古いゲストハウスだった。写真に写っていたのは、白い壁に青い屋根、庭には手入れされた花々。そして、縁側で丸くなっている、一匹の猫。

「……ここなら、何もしなくても許されそう」

葵は、ほとんど無意識のうちに予約を済ませていた。

海辺の町に降り立った瞬間、潮の香りが鼻腔をくすぐった。都会の埃っぽい空気とは違う、洗い立てのリネンみたいに爽やかな匂い。ゲストハウスは、写真で見た通り、こぢんまりとして可愛らしい佇まいだった。

迎えてくれたのは、ふくよかで笑顔の素敵な女将さん。 「遠いところ、よく来てくださいました。どうぞ、ゆっくりしていってくださいね。ここでは、時間も何もかも、忘れちゃっていいんですから」 その言葉が、葵の枯れた心にじわりと染み渡った。

案内された部屋は二階の角部屋で、窓からは青い海が一望できた。波の音が、遠くから聞こえてくる。ざあ、ざあ……。まるで、忙しかった日々についた澱を、洗い流してくれるみたいだった。

最初の数日は、本当に「何もしない」ことの難しさを痛感した。ベッドの上でぼんやりしたり、窓の外を眺めたり。スマホを見ても、会社の通知にびくりとし、すぐに閉じる。本を読もうと思っても、文字が頭に入ってこない。ただ時間が過ぎていくのが、焦燥感として襲いかかってくる。これだけ時間があるのに、どうして私は何も楽しめないんだろう。ダメだな、私。

そんなふうに、自分を責めそうになった時だった。

ふと、窓の外に視線が吸い寄せられた。ゲストハウスの庭の隅にある、大きな石の上。一匹の猫が、こちらを見ていた。キジトラ柄の、オス猫。

あ、写真に写っていた子だ。

猫は、葵と目が合ったにも関わらず、逃げもしないし、寄ってくるわけでもない。ただ、大きな目でじっと葵を見つめている。その瞳には、都会の猫たちのような警戒心よりも、どこか達観したような、穏やかな光が宿っているように見えた。

葵は、そっと窓を開けた。潮風が、部屋に流れ込んでくる。猫は、微動だにしない。

「……こんにちは」

小さな声で話しかけてみた。猫は、こくり、と首を傾げたように見えたが、それだけだった。やがて、気が済んだのか、すっと立ち上がり、ゆっくりと庭の奥へと消えていった。

まるで、検分でもされたかのようだった。

それから、あのキジトラ猫「シマ」は、葵の前に気まぐれに現れるようになった。女将さんに聞けば、シマはこのあたりの地域猫で、人馴れしているわけではないけれど、ゲストハウスの近くを縄張りにしているらしい。時々こうして、ふらっと姿を見せるのだという。

シマは、決して甘えてくることはなかった。でも、葵が海辺を散歩していると、少し離れた場所をついてきたり、ベンチに座って波を見つめていると、いつの間にか隣のベンチや、少し離れた砂浜に座っていたりした。

ある日、葵はシマが近くにいることに気づかず、心の中で溜め込んでいた言葉をぽつりぽつりと漏らしていた。

「私、もうダメなのかなあ。何をやっても楽しくなくて、ただ生きてるだけで精一杯で。このまま、一人で枯れていくのかな」

波の音に、その声はかき消された。誰も聞いていないと思っていた。

その時、すぐ近くで、サッ、と砂の音がした。見ると、シマが、葵の足元から数メートル離れた場所に座り直し、しっぽをゆっくりと揺らしている。視線はこちらを向いているようだった。

まるで、「ちゃんと聞いてるよ」と言われているみたいで、葵は思わず苦笑した。そして、泣きたいような、少し心が軽くなるような、不思議な感覚に包まれた。

シマは何も言わない。何も求めない。ただ、そこにいる。その存在が、葵にとっては大きな慰めだった。

都会にいた頃は、常に誰かと比較し、誰かに認められようとしていた。立ち止まることは許されないと思っていた。でも、シマを見ていると、そんな必要は一つもないように思えた。シマは、シマであることに何の疑問も持たず、ただ気ままに、自分の時間を生きている。太陽の光を浴びて眠り、お腹が空けばご飯を探し、気が向けば遠くを眺める。それだけで十分なのだ。

葵の中で、固く閉ざされていた扉が、少しずつ緩んでいくのを感じた。

焦らなくていいんだ。 頑張らなくてもいいんだ。 今のままで、いいんだ。

シマがそばにいる時、波の音を聞いている時、穏やかな町の人たちと挨拶を交わす時。そんな凪いだ時間の中で、葵は少しずつ、自分を取り戻していった。完全に元気になったわけではない。からっぽだった心が、急に満たされるわけでもない。でも、錆びついて動かなくなっていた歯車が、ゆっくりと、きしみながらも回り始めたような感覚があった。

休暇が終わる日が近づいてきた。葵は、出発の前日、もう一度海辺に出かけた。波は穏やかで、空はどこまでも青い。

「……シマ、いるかな」

そう思った時、堤防の上に、見慣れたキジトラ柄の猫の姿があった。シマだ。

葵は、そっとシマに近づいた。シマは逃げない。かといって、寄ってもこない。ただ、海をじっと眺めている。

葵は、シマから少し離れた場所に座った。波の音だけが響く。

「ありがとう、シマ」

今度は、はっきりと声に出した。

シマは、くるり、と葵の方を向いた。そして、ゆっくりと瞬きをした。猫が心を開いている時のサインだと聞いたことがある。

葵は、胸がいっぱいになった。シマは、言葉を話すわけではないけれど、確かに葵に何かを「くれた」のだ。それは、焦燥感から解放される時間であり、自分を肯定してもいいという許可であり、そして、また一歩踏み出すための、小さくても確かなエネルギーだった。

シマは、やがて立ち上がり、堤防を下りていった。振り返ることもなく、自分のペースで歩いていく。

葵は、その後ろ姿を、いつまでも見送った。

大丈夫。私も、自分のペースで歩き出そう。

からっぽだった心に、潮風と波の音、そして一匹の猫の温かい存在が、静かに満ちていくのを感じながら。

このバケーションは、シマがくれた、私だけの宝物だ。

翌日、葵はゲストハウスを後にした。女将さんが、見送りの際に「またいつでもいらしてくださいね」と言ってくれた。その言葉が温かかった。

駅に向かう道すがら、ふと道の脇に目をやった。そこには、シマの姿はなかった。でも、どこかで見守ってくれているような気がした。

都会に戻ったら、また忙しい日常が待っているだろう。でも、もう大丈夫。葵はそう思えた。波の音を、潮の香りを、そしてシマの静かな存在を、心の中に大切にしまってあるから。

からっぽだった心は、まだ満タンではないけれど、小さな希望の光が灯っている。それは、一匹の気まぐれな猫が、波の音とともにもたらしてくれた、かけがえのない贈り物だった。

(了)