まえがき

扉を開ける前のあなたへ

ずっと、”良い子”でいなければ、と頑張ってきた、あなたへ。

「ちゃんとしなきゃ」と、自分を縛りつけてしまう、あなたへ。

でも、本当は、心のどこかで叫んでいませんか。

完璧じゃない私を、誰か、見つけて、と。

これは、一匹の、どうしようもなく不完全な猫が、 あなたの心の檻を、そっと開けてくれる物語。

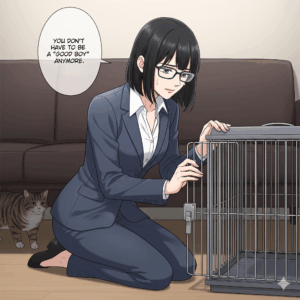

もう、”良い子”にならなくてもいいんだよ、と、 その温かい寝息で、教えてくれる物語です。

『その猫は、”良い子”ではなかった』

長谷川怜(はせがわ れい)、三十五歳、弁護士。

彼女の世界は、常に、寸分の狂いもないロジックと、コントロールされた秩序で成り立っていた。

彼女の口癖は、「ちゃんとしなきゃ」。

その言葉は、クライアントに、同僚に、そして何よりも、彼女自身に向けられた、厳格な呪文だった。

都心のタワーマンション二十階にある彼女の部屋は、その哲学を完璧に具現化した空間だった。

白とグレーを基調とした、ミニマルなインテリア。

全ての物は、定められた場所に、定められた角度で置かれている。

床に落ちた一本の髪の毛さえ、彼女にとっては、世界の調和を乱す不協和音だった。

感情という、非効率的で予測不能な要素は、この完璧な城では、徹底的に排除されるべきものだった。

そんな怜が、保護猫を引き取ることに決めたのは、ある種の、極めて論理的な判断に基づいていた。

一つ、社会的評価の高い弁護士として、動物愛護という社会貢献活動への参加は、ブランディングに寄与する。

一つ、孤独な独身生活における、ストレス軽減効果が、科学的に証明されている。

一つ、世話を通して、他者への共感能力を養うことは、仕事にも好影響をもたらすはずだ。

彼女は、恋人や友人を選ぶように、いや、それ以上に慎重に、パートナーとなる猫を選んだ。

保護猫カフェのサイトで、何十匹もの猫のプロフィールを、まるで判例を読み込むかのように、徹底的に分析した。

そして、彼女が選んだのは、「リク」という名の、二歳のキジトラのオスだった。

「他の猫とあまり群れず、自立心旺盛。静かな環境を好む」という紹介文が、彼女の完璧な日常に、最もスムーズに溶け込むだろうと判断したのだ。

しかし、そのロジックは、リクが、彼女の完璧な城のドアをくぐった瞬間、音を立てて崩壊した。

リクは、怜が予測したような「自立心旺盛で、静かな猫」では、全くなかった。

彼は、恐怖に支配された、小さな獣だった。

キャリーケースから出た途端、低い唸り声を上げ、怜が完璧に整えたリビングを、パニック状態で駆け回り、そして、陽の光を美しく透過させるはずだった、純白のレースのカーテンに、その鋭い爪を突き立てた。

ビリビリ、という、怜の鼓膜を引き裂くような音。

レースは、無残な姿で、床に垂れ下がった。

リクは、怜が近づけば「シャーッ!」と威嚇し、怜が用意した、オーガニックで、栄養バランスの計算され尽くしたフードには、一切口をつけなかった。

彼が唯一口にするのは、怜が軽蔑していた、安価で、添加物まみれのウェットフードだけ。

そして、怜が大切にしていた、海外の有名デザイナーが手掛けたクッションの上で、粗相をした。

それは、怜の完璧な日常と、彼女が何年もかけて築き上げてきたプライドに対する、全面的な宣戦布告だった。

***

怜の、静かな戦いが始まった。

彼女は、この「問題児」を、論理的に「矯正」しようと試みた。

週末、彼女はブックカフェ《月光蟲》の隅の席で、猫の行動心理学に関する専門書を、何冊も、何冊も読み漁った。

付箋を貼り、マーカーを引き、まるで裁判の準備書面を作成するかのように、リクを「あるべき姿」へと導くための、完璧な行動計画を立案した。

【フェーズ1:環境適応の促進】

計画に基づき、怜は、科学的に猫が安心するとされる、フェロモン拡散機を設置した。

リクが好みそうな、様々な種類の爪とぎや、おもちゃを買い揃えた。

しかし、リクは、その全てを、まるで存在しないかのように、完全に無視した。

彼は、ただ、ソファの下の暗闇から、疑心暗鬼に満ちた緑色の瞳で、怜を監視し続けるだけだった。

【フェーズ2:ポジティブ・リンフォースメントによる信頼関係の構築】

次に、怜は、リクが唯一好むウェットフードを使い、「ご褒美」によるしつけを試みた。

リクが少しでも落ち着いた様子を見せれば、フードを与える。

しかし、リクは、フードを食べ終えると、すぐにまた、唸り声を上げて、闇の中へと消えてしまう。

彼女の存在は、ただの「給仕係」としてしか、認識されていないようだった。

【フェーズ3:問題行動の是正】

爪とぎ以外の場所で爪を研ごうとすれば、大きな音を立てて注意を引く。

粗相をすれば、消臭スプレーで匂いを完全に消し去り、そこに柑橘系の香りを置く。

本に書かれている「正論」を、彼女は、一つ、また一つと、完璧に実行していった。

しかし、リクの行動は、何一つ、改善されなかった。

それどころか、彼の人間に対する不信感は、日増に強まっていくようだった。

そして、ある雨の夜。

怜の忍耐は、限界に達した。

仕事で、理不尽な要求を繰り返すクライアントに、終日、振り回された日だった。

疲れ果てて帰宅すると、リビングの床に、怜が大切にしていた、ベネチアングラスのオブジェが、粉々に砕け散っていた。

リクが、棚から落としたのだ。

その、きらきらと光る、修復不可能なガラスの破片を見た瞬間、怜の中で、何かが、ぷつりと切れた。

彼女は、ソファの下に隠れているリクを、半ば強引に引きずり出した。

怯えて、体を硬直させる小さな体。その、恐怖に満ちた緑色の瞳。

それでも、怜は、その体を強く掴んだ。

その瞬間、リクは、恐怖のあまり、体のすべての力を抜き、ぐったりと、まるで生命のない、ただの毛皮の塊のようになってしまったのだ。

その、抵抗を諦めた、絶対的な無力感の塊を腕に感じた瞬間。

怜の全身の時間が、止まった。

――リビングの、真っ白な絨毯。

そこに、五歳の自分が、オレンジジュースをこぼしてしまった、あの日の午後。

母の、氷のように冷たい手が、自分の腕を強く掴む。

恐怖で体が動かなくなり、母のなすがままに引きずられていく、あの時の、無力な自分。

腕の中のリクの姿と、記憶の中の幼い自分の姿が、完全に、重なった。

私は、今、この子に、母と全く同じことをしている。

私が、あんなにも憎んでいた、「正しさ」という名の暴力を、この、か弱い生き物に、振りかざしている。

腕の中で、リクが、小さな体で、必死に震えている。

その、恐怖に満ちた緑色の瞳。

そこに映っていたのは、かつての、親の期待に応えられず、ただ、怯えていた、幼い自分の姿だった。

ああ、私は、なんて、愚かなことをしていたのだろう。

「…怖かったよね」

怜の喉から、絞り出すような声が漏れた。

腕の力を、そっと緩める。 「ごめんね。本当に、ごめん」

リクは、腕から解放されると、すぐにまた、ソファの下の闇へと逃げ込んだ。

怜は、その闇に向かって、静かに語りかけた。

それは、過去の自分自身に、語りかけるように。

「もう、”良い子”にならなくて、いいんだよ」

彼女は、ゆっくりと立ち上がると、リクのために用意した、檻のように感じていた、大きなケージの扉を、静かに開け放った。

***

その日から、怜の戦いは、終わった。

彼女は、リクを「しつける」ことを、完全にやめた。

本は、全て、クローゼットの奥にしまった。

カーテンは、ズタズタのまま。時折、物は壊されるし、粗相も、完全にはなくならない。

けれど、怜は、もう、それを、正そうとはしなかった。

ただ、壊れれば修理し、汚れれば、黙って掃除した。

彼女は、ただ、静かに、リクと同じ空間にいることを、自分に許した。

リクが安心できる距離を、保ち続けた。

無理に、近づかない。無理に、触らない。

ただ、彼が、ここにいても安全なのだと、感じてくれるまで。

数週間が過ぎた、ある夜だった。 大きな訴訟の準備書面を読み込み、心身ともに疲れ果てた怜は、ソファで、うたた寝をしてしまっていた。

ふと、右腕に、そっと、小さな、しかし、確かな重みを感じた。

そして、温もり。 怜は、夢と現実の狭間で、ゆっくりと、目を開けた。

腕が、動かせない。

そこに、小さな、茶色い毛玉が、香箱座りをしていたからだ。

リクだった。

彼は、ソファの下の闇から、自らの意志で、出てきたのだ。

そして、怜の、その腕を、世界で一番安全な場所だと、判断してくれたのだ。

怜が、息を殺して、じっと動かずにいると、やがて、彼の体から、ゴロゴロ、ゴロゴロ、という、今まで一度も聞いたことのなかった、穏やかで、小さな寝息が、聞こえてきた。

怜の目から、一筋の、温かい涙が、こぼれ落ちた。

完璧ではない。

傷だらけで、不器用で、どうしようもない、自分と、この猫。

でも、それで、よかったのだ。

二人の間には、静かで、しかし、この世のどんな論理よりも、強く、確かな、信頼の絆が、確かに、生まれていた。

窓から差し込む月明かりが、そんな不完全なパートナーたちを、優しく、照らし出していた。

あとがき

この物語を読み終えたあなたへ

最後まで、この不器用で、傷だらけの魂の物語にお付き合いいただき、ありがとうございます。

私たちは、誰しも、心の中に、怯えた小さな猫を飼っているのかもしれません。

「ちゃんとしなきゃ」という呪いで、自分自身を檻の中に閉じ込めてしまう、弱くて、不完全な自分。

主人公の怜は、自分とそっくりな猫と出会ったことで、初めて、その檻の扉を開けることができました。

この物語が、あなたの心の中にいる、傷ついた猫の存在に気づき、そっと、優しく寄り添ってあげる、ささやかなきっかけになれたなら、作家として、これ以上の喜びはありません。