まえがき

扉を開ける前のあなたへ

失ったものの大きさを、数えてしまう夜。

空っぽになった場所に、冷たい風が吹き込むような、そんな夜。

でも、忘れないでください。

愛した記憶は、決してあなたを一人にはしない、ということを。

これは、虹の橋の向こうから届けられた、小さな約束の物語。

その約束を守るために、ほんの少しだけ、昨日より強くなる。

止まってしまったあなたの時間が、 再び、優しく動き出すための、お守りのような物語です。

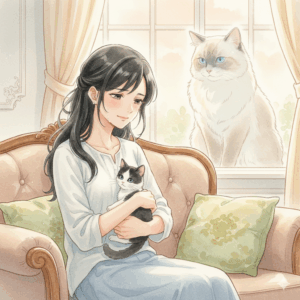

久保田栞(くぼた しおり)、三十九歳。

彼女の時間は、半年前の、よく晴れた秋の日から、ぴたりと止まっていた。

インテリアデザイナーとして、人の暮らしに彩りと機能性をもたらすことを生業としながら、彼女自身の暮らしは、まるで時が止まった美術館のように、静まり返っていた。

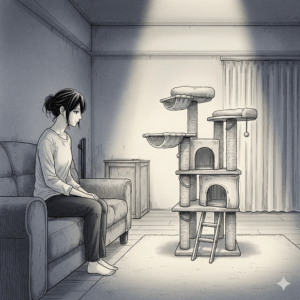

リビングの窓から差し込む午後の光が、ゆっくりと床を滑り、その中に舞う埃の粒をきらきらと照らし出す。

その光景さえも、かつては温かい日常の一コマだったのに,今では、ただ、不在の大きさを示すだけの、残酷なスポットライトに思えた。

部屋の主役は、不在そのものだった。

十五年間、栞の人生の、まさしく中心にいた存在。

ラグドールの愛猫、ソラ。

その大きな青い瞳も、シルクのような毛並みも、ゴロゴロという、地響きのような喉の音も、もう、どこにもない。

リビングの隅には、ソラが愛用したキャットタワーが、主を失ったまま静かに佇んでいる。

爪とぎで、もうボロボロになった麻縄。

一番上のお気に入りのベッドには、今も、ソラの体の形に、うっすらと窪みが残っている。

栞は、それを片付けることも、捨てることもできなかった。そ

れを失くしてしまえば、ソラがこの部屋にいたという、確かな証までが消えてしまいそうだったからだ。

「もう、二度と、動物は飼わない」

ソラを見送った日、栞は、そう固く心に誓った。

あんな風に、胸が張り裂けるような思いをするのは、もう、こりごりだった。

愛せば愛すほど、失った時の痛みは、深くなる。

ならば、初めから愛さなければいい。

栞の心は、分厚い氷の壁で、固く閉ざされていた。

その日、東京は、朝から冷たい雨が降り続いていた。

栞は、仕事を早めに切り上げ、濡れたアスファルトの匂いが立ち込める中、自宅マンションへと急いだ。

冷え切った部屋のドアを開け、ため息と共に入り、ふと、ベランダに面した大きな窓に目をやった。

そこに、見慣れないものがあることに気づいた。

ベランダの隅。室外機の隣の、雨が吹き込まない、わずかなスペース。

そこに、ぽつんと、一つの段ボール箱が置かれていた。

そこは、ソラが、生前、毎日必ず昼寝をしていた、お気に入りの場所だった。

栞は、いぶかしみながら、傘を手にベランダに出た。

段ボール箱は、雨で少し湿っている。

中をそっと覗き込むと、栞は、息をのんだ。

タオルが敷き詰められた箱の中、小さな体で寄り添うように、猫の親子がいた。

白と茶色の毛が混じった、痩せた母猫。

そして、そのお腹に必死にしがみつくように、まだ目も開いていない、三匹の子猫たち。

母猫は、侵入者である栞を、警戒心に満ちた、しかし、疲れ切った目で、じっと見上げていた。

栞の頭は、一瞬で混乱に陥った。

どうして、うちに。

誰が、こんなことを。

いや、考えるべきは、そこではない。

どう、対処すべきかだ。

野生の猫は、保護できない。

そして、何よりも、このマンションは、規約で、ペットの飼育が固く禁じられているのだ。

ソラは、規約が改定される前からの住人だったため、特例として認められていただけの、栞だけの秘密だった。

保健所に連絡するのが、最も論理的で、正しい選択だ。

栞は、ポケットからスマートフォンを取り出し、震える指で「区役所 保健衛生課」と検索した。

電話番号が表示される。

あとは、この緑のアイコンをタップするだけ。

それなのに。

どうしても、指が、動かなかった。

母猫の、その瞳。

我が子を守ろうとする、その必死の眼差しが、栞の心を縛り付けて、離さなかった。

ソラが愛した、その場所で。

***

「…今夜、だけだから」

誰に言うでもなく呟き、栞は、規約違反という重い罪悪感を胸に、段ボール箱を、そっと室内に運び入れた。

ソラへの裏切りのような気持ちと、見つかったらどうしようという恐怖。

だから、リビングには入れられなかった。

栞は、親子猫を、一番ソラの思い出から遠い場所、洗面所に置いた。

そして、タオルを新しいものに替え、小さな器に水と、近所のコンビニで買ってきたキャットフードを置いた。

その日から、栞の、危険で、秘密の二重生活が始まった。

昼間は、感情を殺した、有能なインテリアデザイナー。

夜は、ソラへの罪悪感と、マンションの住人への恐怖に苛まれながら、名もなき猫の親子の世話をする、秘密の保護主。

子猫の鳴き声が、隣の部屋に聞こえないだろうか。

ゴミに出した猫砂の袋を、誰かに見られはしないだろうか。

些細な物音にも、心臓が跳ね上がった。

しかし、命は、そんな栞の恐怖などお構いなしに、その力強い営みを、彼女の目の前で繰り広げていく。

一週間後、子猫たちの目が開いた。

二週間後、おぼつかない足取りで歩き始めた。

三週間後、母猫が、初めて、栞の足に、そっと、体をこすりつけてきた。

その、予期せぬ、柔らかな感触に、栞の体は、びくりと強張った。

そして、なぜか、涙が、一筋、頬を伝った。

栞の凍りついていた心は、彼女自身も気づかぬうちに、その小さな命の温もりによって、少しずつ、しかし確実に、溶かされ始めていた。

だが、彼女の「城」を脅かす、最大の危機は、ある日、音もなくやってきた。

マンションのエントランス。その掲示板に貼られた、一枚の、冷たい告知文。

『【重要】ペット飼育に関する厳重注意』

『近隣住民の方より、動物の鳴き声に関する苦情が寄せられております。当マンション内でのペット飼育は、規約により固く禁止されております。違反が確認された場合、契約に基づき、速やかに退去していただきます』

管理組合からの、最後通告だった。

栞の血の気が、さっと引いた。

誰かが、気づいている。時間の問題だ。

その夜、栞は、ブックカフェ《月光蟲》の隅の席で、一杯のコーヒーを前に、ただ、途方に暮れていた。

この子たちを選べば、自分が十数年かけて築き上げてきた、この穏やかな暮らし、この城そのものを、失うかもしれない。

そんな矢先、追い打ちをかけるように、アパートに戻る途中で、隣の部屋の住人と鉢合わせしてしまった。

「久保田さん、こんばんは。…あのう、気のせいかもしれませんけど、最近、お宅から、子猫みたいな、可愛らしい鳴き声が聞こえるような…?」

その、悪意のない、純粋な好奇心に満ちた目が、何よりも、栞の心を抉った。

タイムリミミットは、刻一刻と迫っている。

保健所に連絡すべきか。いや、でも、この子たちを見捨てることなどできない。

でも、自分の生活を失うわけにはいかない。

この、二者択一の絶望が、彼女を、本当の意味での「最も暗い瞬間」へと突き落とした。

全てを諦め、保護団体に連絡しようと、涙ながらにスマホを握りしめた、まさにその夜。

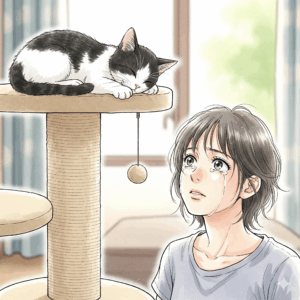

彼女は、キャットタワーで、ソラと全く同じ寝相で眠る、あの子猫の姿を目撃するのです。

洗面所のドアの隙間から、いつの間にか抜け出すことを覚えた、一番小さい、白黒の子猫。

彼は、リビングを探検し、ソラが愛したキャットタワーの一番上のお気に入りのベッドで、丸くなっていた。

背中を丸め、前足をきゅっと胸元にしまい込み、顔を、少しだけ、左に傾けて。

それは、ソラが、いつもしていた寝相と、全く、寸分違わず、同じだったのだ。

栞の目から、堰を切ったように、涙が溢れ出した。

ああ、そっか。

あなたは、私が、一人で、心を閉ざして生きていくのが、心配で、この子たちを呼んでくれたんだね。

その瞬間、栞の決断は、もはや単なる感傷的な「気づき」ではなかった。

それは、自らの生活を失うリスクを冒してでも、この「ソラが残してくれた約束」を守り抜くのだという、あまりにも力強く、そして尊い「覚悟」へと昇華された。

***

その夜を境に、栞の世界は、再び、彩りを取り戻し始めた。

彼女は、もう、怯えなかった。

翌日、彼女は、隣の部屋の住人に、正直に事情を話し、頭を下げた。

「必ず、新しい家族を見つけますから。それまで、もう少しだけ、時間をください」。

驚いたことに、隣人は、彼女の涙ながらの訴えに、「そうだったの…。大変だったわね」と、優しく微笑んでくれた。

栞は、決意した。

この子たちに、最高の未来をプレゼントしよう。

それが、ソラへの、一番の恩返しになるはずだ。

彼女は、インテリアデザイナーとしての能力を最大限に発揮し、猫たちの、最高に愛らしい写真を撮り、それぞれの性格を書き添えて、SNSで、新しい家族を募集し始めた。

その投稿は、多くの人の心を打ち、たくさんの温かい応援メッセージと共に、瞬く間に拡散されていった。

数週間後、母猫と、二匹の子猫に、それぞれ、素晴らしい家族が見つかった。

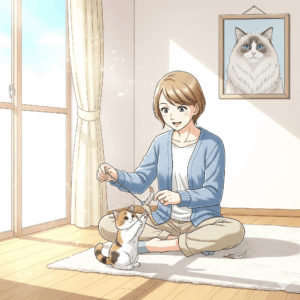

そして、残ったのは、ソラと全く同じ寝相をする、あの白黒の子猫だった。

譲渡希望者は、たくさんいた。

けれど、栞は、どうしても、この子だけは、手放すことができなかった。

「…あなた、うちの子に、なる?」

栞の問いかけに、子猫は、まるで全てを理解しているかのように、「にゃん」と、短く鳴いた。

栞は、その子猫を「ルカ(光)」と名付け、管理組合に、そして大家に、頭を下げて回った。

幸いにも、他の住人たちの協力もあり、一代限りの特例として、ルカとの生活を認めてもらうことができた。

ソラを失った、あの深い悲しみは、決して、消えることはないだろう。

彼のいない寂しさは、これからも、栞の人生に、ずっと寄り添い続ける。

けれど、腕の中で、ゴロゴロと喉を鳴らす、この小さな温もり。

ソラが繋いでくれた、この、かけがえのない命。

この温もりがある限り、自分は、もう、大丈夫だ。未来に向かって、ちゃんと、歩いていける。

栞は、新しい家族を、ぎゅっと、抱きしめた。

窓の外では、半年前と同じ、よく晴れた秋の空が、どこまでも、どこまでも、広がっていた。

あとがき

この物語を読み終えたあなたへ

最後まで、この静かな奇跡の物語にお付き合いいただき、ありがとうございます。

悲しみは、決してなくなりはしないのかもしれません。

けれど、愛した記憶は、時に、私たちに試練を、そして、その試練を乗り越えるための、ささやかな勇気を与えてくれるのだと、私は信じています。

主人公の栞は、全てを失うかもしれない恐怖の淵で、それでも「約束」を守るという、小さな、しかし、あまりにも尊い一歩を踏み出しました。

この物語が、あなたの心の中にある、失われた温もりを思い出す、そして、明日へ向かうための、小さな光となれたなら、作家として、これ以上の喜びはありません。