まえがき

扉を開ける前のあなたへ

愛する者のために、自分があまりにも無力だと感じたことは、 ありませんか。

言葉も、理屈も、何一つ届かない時、 私たちにできるのは、ただ、そばにいて、 その背中を、そっとさすることだけなのかもしれない。

これは、一つの小さく、尊い命の灯火が、 母と娘の、それぞれの無力さと、不器用な愛情を静かに照らし出す物語。

あなたの胸の奥にある、陽だまりのような記憶に、 そっと触れる物語です。

宮内聡美(みやうち さとみ)、三十八歳、製薬会社の研究職。

彼女の世界は、分子式と臨床データ、そして再現可能なエビデンスで構築されていた。

物事の因果関係を、論理的に説明できないことは、好きではなかった。

それは、人間関係においても同じだった。

感情の波や、言葉の裏に隠された意図といった、非科学的なものを読み解くのは、昔から少し苦手だった。

そんな彼女の生活が、一つの、抗うことのできない自然の摂理によって、根底から揺らぎ始めていた。

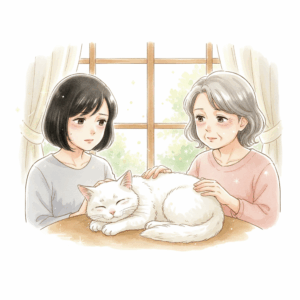

愛猫のシロ、十八歳。

聡美が、親元を離れて大学に入学した春に、ペットショップで出会った白い日本猫。

彼女の孤独な学生時代も、がむしゃらに働いた二十代も、そして、少しだけ人生に疲れた三十代も、ただ静かに、ずっとそばにいてくれた。

その、かけがえのない相棒が今、緩やかに、しかし確実に、命の終わりに向かって歩んでいた。

「慢性腎臓病です。今後は、ご自宅での皮下点滴が必要になります」

獣医師の冷静な声が、聡美のロジカルな思考を鈍らせた。

彼女の生活は、その日から一変した。

朝、誰よりも早く起き、シロのための療法食をふやかし、数種類の薬を砕いて混ぜ込む。

夜、どんなに疲れて帰宅しても、そこからが本番だった。

アルコール綿の匂い、点滴パックの無機質な感触、そして、針を刺す、あの瞬間。

シロの、骨張った背中の皮膚をつまみ上げ、震える指先で針を刺すたび、聡美の心はすり減っていった。

日に日に痩せていくシロの体、そして、点滴の最中に、か細い声で鳴くその姿を見るたび、「これは、本当にシロのためなのだろうか」という、答えの出ない問いが、彼女の胸を締め付けた。

仕事と介護の両立は、想像を絶するほど過酷だった。

学会の準備で忙殺される日々。

重要な実験の最中も、頭の片隅では「シロは、ちゃんと水を飲んでいるだろうか」という不安が渦巻いている。

聡美は、心身ともに、追い詰められていた。

そんなある日、一本の電話が鳴った。

実家の母親、佳代からだった。

「聡美? あなた、ちゃんと食べてるの? シロちゃんも、大変なんでしょう。お母さん、来週から、そっちに行くから」

「え? いい、大丈夫だから。一人でできる。私、研究職なのよ? こういうのは、マニュアル通りにやれば…」

「いいのよ」母の声が、ほんの少しだけ、寂しそうに揺らいだ。

「お父さんも、最近は釣り仲間と泊まりがけで出かけることばかりだしね。家にいても、やることがないのよ。シロちゃんにご飯作ってあげるくらい、させてちょうだい」

一方的に切られた電話を握りしめ、聡美は深いため息をついた。

母の、こういうお節介で、心配性なところが、昔から少しだけ、重荷だった。

***

招かれざる援軍、宮内佳代(六十五歳)は、一週間後、大きなボストンバッグを抱えて、予告通りに上京してきた。

「まあ、狭いけど、片付いてるじゃない」

土足で心の中に踏み込んでくるような母の物言いに、聡美は「ここで暮らしてるんだから、当たり前でしょ」と、棘のある返事をしてしまう。

二人の間には、再会して数分で、いつもの、ぎこちない空気が流れ始めた。

聡美は、母の存在を無視するように、黙々とシロの世話を始めた。

しかし、佳代は、そんな娘の態度を気にも留めず、何も言わずに、キッチンで買ってきた食材を広げ始めた。

やがて、部屋に、聡美が忘れていた、懐かしい煮物の匂いが立ち込める。

「聡美、ご飯よ。食べないと、体、持たないわよ」

出された食事は、ただ、温かかった。

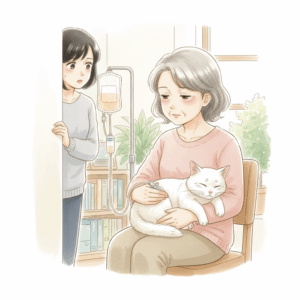

佳代の真価が発揮されたのは、夜の点滴の時間だった。

聡美が、いつものように緊張でこわばる手で準備をしていると、佳代が「ちょっと、貸してごらんなさい」と、こともなげに点滴セットを手に取った。

「シロちゃん、いい子ねえ、ちょっとチクっとするだけよ」

驚いたことに、母の手つきは、実に手際が良かった。

シロの背中を優しく撫で、どこかのツボでも知っているかのように、的確な場所に、す、と針を刺す。聡美がやると、あれほど嫌がって鳴いたシロが、佳代の腕の中では、喉をかすかに鳴らしている。

「…なんで、そんなに上手なの」

思わず漏れた聡美の問いに、佳代は、シロの背中を撫でながら、こともなげに答えた。

「さあねえ。昔から、手先だけは器用だったから」

その日から、奇妙な三人の共同生活が始まった。

日中、聡美が仕事に行っている間、佳代がシロの世話をする。聡美が帰宅すると、温かい食事が用意されている。

そして、夜の点滴は、いつの間にか佳代の役目になっていた。

言葉を交わす時間は、少ない。

聡美は、母の過干渉から逃れるように、自室にこもりがちだった。

だが、母とシロがリビングで過ごす、その穏やかな気配が、聡美の荒んだ心を、少しずつ、しかし確実に、癒やしていくのを、彼女は感じていた。

ある夜、聡美は、リビングのソファで、うたた寝している母の姿に、ふと足を止めた。

傍らの床には、シロが静かに眠っている。

母の膝から、一枚の古いアルバムが滑り落ちそうになっていた。

そっと拾い上げ、開いてみる。

そこには、七五三の晴れ着を着て、ぎこちなく笑う、幼い自分の姿があった。

隣で、今よりもずっと若い母が、満面の笑みで自分を抱きしめている。

聡美は、そのページを、ただ、静かに見つめていた。

お気に入りのマグカップ、《月光蟲》のロゴが、冷たい部屋の中で、微かに浮かび上がって見えた。

***

その夜、事件は起きた。

佳代が、珍しく「昔の友達と会ってくるわ」と、夕食後に出かけていった。

久しぶりに、聡美とシロの、二人だけの夜だった。

点滴の時間。聡美は、深呼吸して、針を手に取った。

「シロ、いい子だ。すぐに終わるからな」。

しかし、その日に限って、シロがひどく嫌がった。

針を刺した瞬間、今まで見せたこともない力で暴れ、点滴の針が、腕から抜けてしまった。

チューブから、透明な液体が虚しく床にこぼれる。

「シロ! ダメじゃないか!」

思わず、声を荒らげてしまう。

その声に驚いたのか、シロは、怯えたように部屋の隅にうずくまり、か細い声で鳴いた。

その姿を見た瞬間、聡美の中で、張り詰めていた糸が、ぷつりと切れた。

「ごめん…ごめんね、シロ…」

床に崩れ落ち、嗚咽が漏れる。

「私が、シロを苦しめてるだけじゃないの…! こんなの、ただの、私の自己満足じゃないの…!」

生きるということは、素晴らしいことだ。

でも、死に向かう時間を、無理やり引き延ばすことは、本当に、正しいことなのだろうか。

研究者として、命の尊厳を誰よりも考えてきたはずなのに、自分のこととなると、何もわからない。

わからない、わからない、わからない。

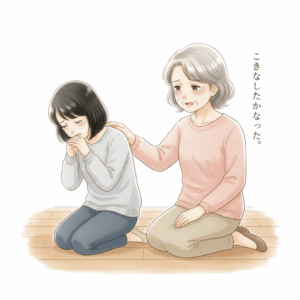

パニックに陥った聡美の背中に、その時、そっと、温かい手が触れた。

玄関のドアが開く音に、気づかなかった。帰宅した、母だった。

佳代は、何も言わなかった。

ただ、聡美の隣に静かに座り、その震える背中を、ゆっくりと、何度も、何度も、さすり続けた。

やがて、落ち着きを取り戻した聡美の耳に、母の、静かな呟きが届いた。

「…あなたが小さい頃、喘息持ちでね。夜中に、何度も、苦しそうに発作を起こしたのよ」

「……」

「お医者様は、薬をくれて、吸入器をくれて、安心させてくれるけどね。夜中に、ヒューヒューって、苦しそうな寝息を聞いてると、親は、何もできないの。ただ、こうやって、背中をさすることしか、できなかった」

佳代の手が、聡美の背中を、優しく、しかし、確かな重みをもって、さする。

「代わってあげたいのに、代われない。苦しいだろうに、何もしてあげられない。…親なんて、思うてるよりずっと、無力なもんよ。でもね、信じるしかないの。

この子が、明日も、ちゃんと目を覚ましてくれるって」

そして、佳代は、ぽつりと、こう付け加えた。その声は、微かに、震えていた。

「…それはね、聡美。今の、お母さんも、同じなのよ。あなたが、たった一人で、遠い街で、心をすり減らしているんじゃないかって…。心配で、心配で、でも、電話一本かけるのも、迷惑じゃないかって、躊躇って…。何もしてあげられない。お母さんにできることと言ったら、こうやって、得意でもない煮物を作って、あなたの背中をさすることくらいなのよ」

その言葉に、聡美の脳裏に、忘れていた光景が、鮮やかに蘇った。

夜、苦しい咳と共に目を覚ますと、いつも、母がそばにいた。

そして、こうやって、背中をさすりながら、静かな声で、子守唄を歌ってくれていた。

聡美は、その温かい手の感触と、穏やかな歌声に安心して、また眠りにつくのが常だった。

自分は、ずっと、与えられてきたのだ。言葉になどならない、ただ、ひたむきで、不器用で、そして、同じように無力感に苛まれながらも、必死で差し出された、無償の愛を。

その温もりがあったから、自分は、今、ここにいる。

「…お母さん」

「ん?」

「ありがとう」

その一言を言うのに、三十八年もかかってしまった。

***

その夜を境に、母と娘の間に、穏やかな時間が流れるようになった。

数週間後。よく晴れた、春の日の午後だった。

シロは、窓辺の一番暖かい場所で、聡美と佳代に交互に体を撫でられながら、眠るように、静かに息を引き取った。

その寝顔は、不思議なほど、安らかだった。

深い、深い悲しみの中、しかし、聡美の心は、不思議と、満たされていた。

シロが、その命の最後の時間を使って、教えてくれたこと。

それは、当たり前すぎて、見えなくなっていた、家族という名の、不器用で、しかし、どうしようもなく温かい絆だった。

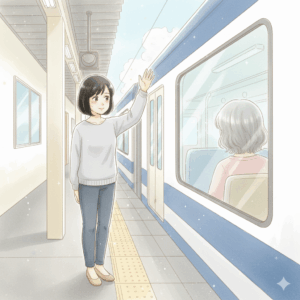

駅のホーム。

出発のベルが鳴り響く。

「じゃあ、聡美。体に気をつけるのよ」

「うん。お母さんも」

当たり障りのない言葉を交わし、佳代は、ゆっくりと列車に乗り込んだ。

ドアが閉まり、ゆっくりと、列車が動き出す。

窓の向こうで、母が、少しだけ、泣き笑いのような顔で、手を振っている。

その背中は、昔、聡美の記憶の中にあった、大きく、頼もしかった背中よりも、いつの間にか、少しだけ、小さくなっているように見えた。

聡美は、その小さな背中が見えなくなるまで、ただ、涙で滲む景色の中、静かに、手を振り続けた。

あとがき

この物語を読み終えたあなたへ

最後まで、この陽だまりと背中の物語にお付き合いいただき、ありがとうございます。

私たちが受け取ってきた愛情は、もしかしたら、完璧に美しく、 selfless なものばかりではなかったのかもしれません。

その裏側には、与える側の、どうしようもない孤独や、不器用な祈りが、そっと隠されていたのかもしれない。

主人公の聡美は、母の告白を通して、初めてその事実に気づきます。

シロが命の最後に繋いだ、二つの手のひらの温もり。

この物語が、あなたの心の中にある、誰かの不器用な手のひらの温もりを、思い出すきっかけになれたなら、作家として、これ以上の喜びはありません。