まえがき

扉を開ける前のあなたへ

幸せになるための分析を、繰り返すほど、 心の声が、ただのノイズに聞こえてくる。

そんな夜は、ありませんか。

頭で導き出した「正解」に、心がついていかない。

一番大切なはずのサインを、私たちは、あまりにも簡単に見過ごしてしまうのかもしれません。

これは、完璧な分析も、絶対の神託も、すべて捨てて、 不器用な優しさを映し出す、正直な「鏡」を覗き込む、 そんな、あなたのための物語です。

相沢育美(あいざわ いくみ)、三十六歳、化粧品会社のマーケター。

彼女のデスクの上には、最新の市場データと消費者インサイトが完璧に整理されている。

円グラフ、ヒートマップ、散布図。あらゆる事象を分析し、数値化し、最適解を導き出すのが彼女の仕事であり、得意分野だった。

しかし、その優れた分析能力は、ひとたび「恋愛」という名の市場に足を踏み入れると、途端にポンコツのナビゲーションシステムと化す。

「年収800万以上、身長175cm以上、四大卒、長男以外、そして…清潔感」

育美は、お気に入りのブックカフェ《月光蟲》のロゴが入ったマグカップを片手に、タブレットに表示された婚活アプリのプロフィールを、まるで競合他社のデータを分析するかのように睨みつけていた。

三十五歳を過ぎてからというもの、彼女の恋愛は常に減点法だ。

ときめきや直感といった、ROI(投資収益率)の計測が不可能なファクターは、限りなく後回しにされる。

だが、その分析の結果選んだ「優良物件」に限って、致命的なバグが見つかるのだ。

そんな彼女の日常における、唯一の非論理的で、しかし絶対的な存在が、愛猫の小豆(あずき)だった。

艶やかな黒い毛並みを持つ、年齢不詳の元保護猫。

その琥珀色の瞳は、時折、すべてを見通しているかのような、古代の叡智を宿しているように見えた。

その小豆が、育美の婚活に大いなる転機をもたらしたのは、ある秋の日の午後だった。

育美は、アプリで出会った「完璧」な男性、工藤という名のコンサルタントを、初めて自宅に招いた。

年収、学歴、ルックス、会話のスマートさ。

育美の分析シートの項目は、すべて満点を叩き出していた。

育美が緊張しながらコーヒーを淹れていると、リビングから工藤の穏やかな笑い声が聞こえた。

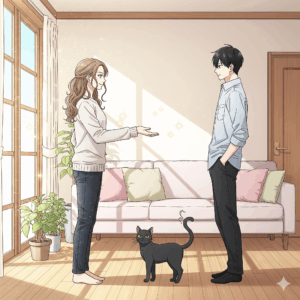

何事かと顔を出すと、そこには、彼女の分析能力を試すかのような、実に微妙な光景が広がっていた。

あの小豆が、工藤の足元に出てきている。

しかし、その距離は三メートルほどあり、決して近づこうとはしない。喉は鳴らさず、ただ、琥珀色の瞳で、じっと彼の本質を見定めるかのように、値踏みするような鋭い視線を送っているのだ。

その時、工藤は実にスマートな手つきで懐から、小さな銀色のパウチを取り出した。

「猫を飼っている友人から、お近づきの印にって言われてね」。

最高級の猫用おやつ。

その抗いがたい匂いに、小豆の鋭い視線は、いとも簡単に揺らいだ。

おやつを夢中で食べ終えた小豆は、満足げに顔を洗い、彼の膝の上でうっとりと喉を鳴らし始めた。

育美は、小豆の最初の、あの僅かな警戒心を「初期データのノイズ」だと判断した。

完璧なスペックと、スマートな手土産。そして、「結果的に喉を鳴らした」という、最終的なアウトプット。

彼女の分析シートは、やはり満点を叩き出していた。

その完璧なロジックが崩壊したのは、一週間後。

同僚のSNSで、彼が妻子持ちであることを知った時だった。

家に帰り、小豆の黒い毛並みに顔をうずめながら、育美の中で、バラバラだったピースが、一つの戦慄すべき結論へと組み上がっていった。

私のスペック分析が間違っていただけじゃない。

小豆は、最初、気づいていたんだ。

彼の胡散臭さに。

あの距離、あの値踏みするような視線。

それこそが、最も重要な「初期データ」だったんだ。

それなのに、私は、おやつという名の賄賂と、完璧なスペックというノイズに目がくらみ、猫が発した、

最も純粋な直感を見過ごした。

私のロジックが、猫の直感を上書きして、失敗したんだ!

この日を境に、育美の婚活は、新たなフェーズへと移行した。

彼女はそれを、密かに「猫様による最終面接」と名付けた。

小豆の「初期反応」こそが、唯一信頼できる神託なのだ、と。

***

「猫様面接」は、育美をより深い迷宮へと誘った。

IT企業の営業マンは、小豆に駆け寄り威嚇され、即お見送り。

その夜、育美は会社で吉野湊(よしの みなと)が、皆が帰った後、一人でシュレッダーのゴミを片付けている姿を見て、胸に小さな温かいものが灯るのを感じた。

「ああいうのが、本当は…」。

次に現れた物静かな公務員は、小豆を完全に無視し、小豆からも無視され、お見送り。

その翌日、育美は給湯室で、吉野が会社の枯れかけた観葉植物に、こっそり水と栄養剤を与えているのを目撃した。

誰に褒められるわけでもない、その小さな優しさに、育美の心は大きく揺れた。

そして、三人目の挑戦者が現れる。

大手建築事務所に勤める、斎藤。

スペックは完璧、清潔感があり、会話も知的で面白い。

そして彼は、猫の扱いが、神がかり的に上手かった。

彼は無理に近づかず、ただ静かにソファに座り、本を読んでいた。

すると、三十分後、小豆の方から彼に近づき、足元にスリスリと体をこすりつけ、喉を鳴らし始めたのだ。

初期反応、完璧。

育美のルールによれば、彼は「合格」だった。

しかし、育美は、どうしても彼を好きになれなかった。

二度目のデートで、お洒落なレストランで完璧なエスコートをされながら、彼女の心は、空っぽだった。

データは満点。

猫の神託も下った。

なのに、なぜ。

どうして私の心は、会社のデスクで不器用にお茶を淹れる、吉野の姿ばかりを思い出してしまうのだろう。

「ごめんなさい」。

育美は、初めて、猫の神託を破った。

完璧な男に、自ら別れを告げたのだ。

自分の心が、「NO」と叫んでいることに、もう気づかないふりはできなかった。

自分のルールに、がんじがらめになっている。

吉野への想いが募るほど、そのルールが、巨大な壁となって立ちはだかる。

「犬派」の彼を、小豆が受け入れるはずがない。

もし、彼が威嚇されたら? 無視されたら?

私は、自分のこの気持ちを、諦めなければならないのだろうか。

悩んだ末、育美は一つの結論を出した。

この曖昧な気持ちに決着をつけるためにも、彼を「最終面接」にかけるしかない。

これが、最後だ。

「吉野くん、今度、うちに来ない?お礼に、ご飯ごちそうするから」

震える声で誘うと、吉野は一瞬驚いたように目を見開き、そして、はにかむように「…はい、喜んで」と頷いた。

***

運命の日。

育美の心臓は、まるで暴風雨の中の小舟のように、激しく揺れていた。

吉野は、「お邪魔します」と、少し緊張した面持ちで部屋に入ってきた。

育美は、彼をリビングに通すと、深呼吸した。

ソファの隅では、小豆が琥珀色の瞳を爛々と輝かせ、侵入者をじっと見据えている。

さあ、神託の時だ。

「…あ、猫、いるんだね」

吉野が、小豆の存在に気づいた。

彼は、ただソファの前に立ったまま、穏やかな表情で小豆を見つめ返し、そして、育美の方を振り返って、静かに微笑んだ。

「君の猫、綺麗だね。毛並みが、ビロードみたいだ」

その言葉には、下心も遠慮もなかった。

ただ、目の前にいる美しい生き物に対する、純粋な敬意だけが込められていた。

育美の胸が、温かくなる。

だが、その時だった。

吉野が、犬派であるが故の不器用さで、ほんの少しだけ、小豆が警戒する距離に、無意識に、しかし確実につま先を半歩、踏み入れてしまったのだ。

その瞬間、小豆の体が、ぴん、と緊張に満ちた一本の線になった。

喉の奥から、かすかに「ぅ…」という唸り声が漏れる。

琥珀色の瞳が、鋭く細められた。

育美の頭の中で、警報が鳴り響いた。

(システムアラート:警戒レベル1。ルールによれば、これは減点対象。面接は中止すべきだ)

(違う!)

もう一人の自分が、叫んだ。

(彼は悪気がない。ただ、知らないだけだ。犬と猫の距離感が、違うだけだ!)

思考が、激しく衝突する。ルールに従うのか。自分の心を、信じるのか。

そして、育美は、初めて、自分の意志で、神託を待つことをやめた。

彼女は、吉野と小豆の間に、そっと滑るように割って入った。

吉野を責めるのでも、小豆を叱るのでもなく、ただ、ごく自然に。

「ごめんね、吉野くん。この子、すごく人見知りで…。ここから見るのが、一番綺麗に見える特等席なの」

そう言って、育美は悪戯っぽく微笑んだ。

彼女が、自らの判断で、吉野を小豆から守り、そして、小豆を吉野から守った。

猫の神託を待つのではなく、自らの判断で、二人の関係性を、彼女がコントロールしたのだ。

その小さな、しかし偉大な一歩を踏み出した瞬間、育美の中で、何かが音を立てて繋がった。

ああ、そうか。

小豆は、「神託」を下していたわけじゃない。

彼女は、ただの「鏡」だったのだ。

相手が、自分より小さく、言葉も通じない、か弱い存在に対して、どう振る舞うのか。

その人間の本質を、ただ静かに映し出していただけだったんだ。

今まで、自分はなんて愚かだったんだろう。

猫の反応という、外部のデータにばかり頼って、自分の目で、自分の心で、相手を見ようとしてこなかった。

大切なのは、猫に好かれるかどうかじゃない。

私が、私の目で見た、この人を信じられるかどうかだ。

育美の目から、一筋の涙がこぼれた。

それは、自分を取り戻した、安堵の涙だった。

「…ありがとう。あの子、小豆っていうの」

育美が微笑むと、吉野は「いい名前だね」と、心から優しく言った。

後日。

会社の帰りに、吉野が少し照れくさそうに、育美に小さな紙袋を差し出した。

「これ…この間の猫ちゃんに。俺、別に猫アレルギーとかじゃないから。少しずつ、仲良くなれたらいいな、って」

袋の中には、猫用のかつお節のおやつが入っていた。

その週末、再び育美の部屋を訪れた吉野。

彼が、おずおずと差し出したかつお節を、小豆は最初、遠巻きに眺めていた。

だが、吉野が焦らず、騒がず、ただ静かに待っていると、やがて、彼女はゆっくりと彼に近づいた。

そして、カリカリと美味しそうにおやつを食べ終えると、初めて、彼の足元に、そっと、そのビロードのような体を一度だけ、こすりつけた。

それは、神託でも、ジャッジでもない。

ただ、一匹の猫が、一人の誠実な人間に、心を開いた、始まりの合図だった。

育美は、そんな二人を、心の底から愛おしいと思いながら、見つめていた。

あとがき

この物語を読み終えたあなたへ

最後まで、この不器用で、愛おしい恋の物語にお付き合いいただき、ありがとうございます。

自分を縛っていたルールを、自らの手で破る。

それは、とても怖くて、でも、何よりも自由な一歩なのだと思います。

主人公の育美は、神託を待つことをやめ、自分の意志で行動したことで、初めて、目の前にいる人の本当の姿と、自分自身の本当の気持ちに向き合うことができました。

あなたの日常にも、もしかしたら「こうあるべきだ」という、見えないルールがあるかもしれません。

でも、あなたのそばにいる猫や、心惹かれる誰かは、そんなルールとは関係なく、ただ、今のあなたの心を映し出す、静かで、正直な鏡なのかもしれません。

この物語が、あなたがあなた自身の心のコンパスを信じて、小さな、しかし最も偉大な一歩を踏み出す、ささやかな勇気となれたなら、作家として、これ以上の喜びはありません。