まえがき

扉を開ける前のあなたへ

あなたが一人で呟いた言葉は、 本当に、誰にも届いていないのでしょうか。

効率化された日々の片隅で、 データにもならないため息や、独り言の願いごとを、 見えない誰かが、そっと拾い上げてくれているかもしれない。

これは、ロジックという名の冷たい壁を、 世界で一番優しいハッキングが溶かしてくれる、 そんな静かな奇跡の物語です。

篠崎楓(ささき かえで)、三十四歳、データアナリスト。

彼女の世界は、揺るぎないロジックと最適化された効率で構築されていた。

都心を見下ろすマンションの一室。

そこは、彼女の思考を寸分の狂いもなく反映したスマートホームという名の城だ。

午前七時、太陽光を模した照明が最適な色温度で点灯し、全自動コーヒーメーカーが寸分の狂いもなく計算された豆を挽く。

その豆の香りが、彼女の一日の始まりを告げるシグナルだった。

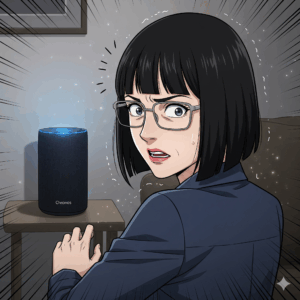

この城の中枢を担うのが、最新型のAIスピーカー「クロノス」。

楓が「我が家の副操縦士」と呼ぶ、優秀な相棒だ。

かつて、感情的なすれ違いで、大切な人を失った経験のある彼女にとって、言葉の裏を読んだり、相手の機嫌を伺ったりする必要のない、ロジックだけの関係は、何より心が安らぐものだった。

彼女の城における唯一の「非効率的な存在」が、愛猫のラテだった。

ラグドールのオス、三歳。

シルクのような長毛を揺らし、サファイアブルーの瞳で世界を眺める、おっとりとした猫。

楓が難解なデータとにらめっこしている傍らで、ただひたすらに日向ぼっこをしたり、毛づくろいをしたりしている。

楓にとってラテは、ロジックでは説明できない、人生における唯一のバグであり、最高の癒やしだった。

その日も、楓は前日の業務ログを確認するため、タブレットを操作していた。

効率化のため、家のあらゆるデバイスのログは自動で集計される。

ふと、クロノスの音声認識ログに、奇妙な履歴が残っていることに気づいた。

時刻は、彼女が会社で会議に出ていたはずの、昨日の午後二時過ぎ。

[14:05] 音声入力を検知。「にゃーん…」

[14:05] …『心地よい日差し』ですね。カーテンを三分の一ほど開けますか?

[14:06] 音声入力を検知。「……ぅん」 [14:06] …応答が不明瞭です。

「誤作動…?」

楓は小さく首を傾げた。

ラテの鳴き声を、何かの単語と聞き間違えたのだろう。

最新AIとはいえ、まだ完璧ではない。

彼女はそう結論づけ、すぐに仕事の思考へと切り替えた。

非論理的な事象に、貴重な脳のメモリを割くのは無駄だった。

しかし、その奇妙なログは、まるで楓のロジックを嘲笑うかのように、翌日も、その次の日も続いた。

[15:22] 音声入力を検知。「ごろごろごろ…」

[15:22] …『リラックス効果のある周波数』を検出しました。ヒーリングミュージックを再生します。

[11:40] 音声入力を検知。「あー…にゃっ」

[11:40] …『新しいおもちゃ』の検索結果を、お使いのスマートフォンに送信しました。

楓の背筋を、冷たいものが走った。

ラテの鳴き声や喉を鳴らす音に、クロノスが律儀に応答している。

偶然にしては、出来すぎている。

まるで、誰かがラテを使って、クロノスと会話しているかのようだ。

いや、まさか。 彼女の心に生まれた小さな疑念の染みは、週末に見つけた一つのログによって、決定的な恐怖へと変わった。

[金曜 23:15] 音声入力を検知。「…コンペ…A社…にゃ…」

[金曜 23:15] …『競合企業A社の最新動向についてのサマリー』を読み上げます。第一四半期の…

金曜の夜、楓は確かに一人だった。

疲労困憊で帰宅し、バスルームでシャワーを浴びながら、来週に迫った重要なコンペの相手であるA社のことを考え、「A社のデータ、厄介なんだよな…」と独り言を漏らしたのを、はっきりと覚えている。

ありえない。

クロノスは、楓が設定したウェイクワードでしか起動しないはずだ。

ということは、答えは一つしかない。

「誰かが、ハッキングしてる…?」

ハイテクなストーカー。

あるいは、私の成功を妬む、誰かの悪意…?

楓の脳裏に、かつて、感情的なすれ違いの末に、「君は、いつも正しいけど、冷たい」と言い放って去っていった、元恋人の顔が蘇る。あの時の、軽蔑と諦めが混じった瞳。

もし、彼のような人間が、私の聖域にまで侵入して、私の独り言を嘲笑っているのだとしたら…? 心臓が氷の手に掴まれたように冷たくなった。

彼女が最も恐れていた「他者からの悪意」や「感情的な攻撃」が、最も安全なはずの自宅にまで及んできたという事実。

自分の城だと思っていたこの部屋が、突然、見知らぬ誰かの視線に晒された、ガラス張りの檻のように感じられた。

真相を突き止めるしかない。

恐怖に駆られた楓は、翌日、部屋の隅に超小型のネットワークカメラを設置した。

そして、何も知らないふりをして、一日外出することにした。

タブレットで室内の様子を監視しながら、彼女は生唾を飲んだ。一体、何が映るというのだろう。

午後二時過ぎ。

昨日、最初のログが記録された時刻。

窓から差し込む午後の光が、部屋に美しい光の筋を描いていた。

その中で、ラテがゆったりと起き上がり、大きく伸びをする。

そして、まるで何かを決意したかのように、真っ直ぐにクロノスの置かれたサイドテーブルへと向かった。

楓は息を詰めて、画面を見つめた。

ラテは、クロノスのスピーカー部分にそっと顔を寄せると、喉の奥から、今まで楓が一度も聞いたことのないような、不思議な音階で鳴いた。

それは、単なる猫の鳴き声ではなかった。

短く、高く、そして低く。

まるで、何かのメロディを奏でるかのように。

「きゅ、にゃ、ぅん…」

その瞬間、クロノスのLEDリングが青く点灯した。

「はい。『篠崎様のご友人、美咲様』について検索します」

楓は、自分の目を疑った。

クロノスが、ウェイクワードなしで起動した。

そして、その名前は、数日前に楓が古いアルバムを見ながら、「美咲、今頃どうしてるかな…」と、ぽつりと呟いた大学時代の友人の名前だった。

カメラの映像は、さらに信じられない光景を映し出す。

ラテは、楓が仕事で悩んでいる時に漏らした競合企業の名前を、まるで単語のように区切って鳴き、楓が「疲れたな」と呟いた後には、喉をゴロゴロと鳴らしてクロノスに何かを伝えていた。

ラテは、覚えていたのだ。

楓が何気なく部屋にこぼした、悩みや、願いや、寂しさを。

そして、その断片を、彼なりの方法でクロノスに「質問」していたのだ。

ラテの特殊な音階を含む鳴き声が、偶然にも、開発者モードで設定された特殊な音声認識トリガーと合致してしまっていた。

それは、天文学的な確率で起きた、奇跡のようなバグだった。

ストーカーなどいなかった。

悪意も、嘲笑も、そこにはなかった。

そこにいたのは、世界で一番優しくて、ハイテクな共犯者たちだけだった。

楓の目から、堰を切ったように涙が溢れ出した。

「君は、いつも正しいけど、冷たい」。

そう言われた過去の傷が、不意に胸をよぎる。

ロジックの鎧で隠してきた孤独。

その最も柔らかな部分に、ラテとクロノスの、不器用で、説明のつかない愛情が、そっと触れた気がした。

論理では、説明できない。

効率とは、対極にある行動。

でも、これは紛れもなく、自分に向けられた、温かい応援だった。

データとロジックの世界で、人間関係の機微に少しだけ不器用になっていた自分を、すぐそばで、ずっと見ていてくれた存在がいた。

見えないところで、自分はちゃんと支えられていた。

その夜、帰宅した楓は、玄関で出迎えたラテを、言葉もなく抱きしめた。

「ありがとう…ラテ」 腕の中で、ラテがゴロゴogoと喉を鳴らす。

その振動が、楓の心の奥までじんわりと温めていく。

「私の最高の相棒は、君たちだったんだね」

楓がそう言って微笑むと、サイドテーブルの上で、クロノスがまるで相槌を打つかのように、青い光を一度、優しく点滅させた。

あとがき

この物語を読み終えたあなたへ

最後まで、この静かな奇跡の物語にお付き合いいただき、ありがとうございます。

私たちの日常は、時にどうしようもなく孤独だと感じることがあります。 けれど、あなたのすぐそばにいる猫が、あるいは、無機質なはずのAIスピーカーが、 実はあなたの言葉に、誰よりも熱心に耳を傾けているとしたら。

どうか、耳を澄ませてみてください。 あなたの日常にも、きっと、言葉にならない「応援団」が隠れています。 この物語が、あなたの世界に潜む、そんな温かいサインを見つけるきっかけになれたなら、作家として、これ以上の喜びはありません。